001

付近の駅

東部伊勢崎

線草加

出身地

略

性別

女

年齢

40代

家族構成

大人2人

子供2人

居住

略

1991

付近の家並

鉄筋2階建

木造平屋建

木造2階建

付近の河川

綾瀬川

葛西用水

付近の総合病院

草加市立病院

埼玉草加病院

住居

草加市松江町稲荷

居住環境

この家族は23区居住の類型に対し何らかの違った特徴を持ち得るのか否かを知る為にあえて選んだものである。

結果的には23区の延長とでもいうべき広がりの中に吸収されてしまう通勤圏としての飛び地であると断定せざるを得なかった。

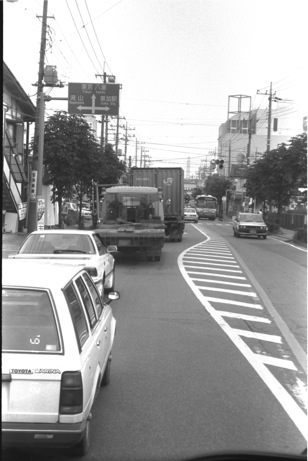

東部伊勢崎線の草加駅を下りると駅前には大きなビルが一つぽつんと建築中であった。夕方のラッシュ時間にも関わらず、10〜20分感覚でバスは発着してる。

居住地近くのバス停留所の名は東部バス工業団地とあった。その名の示す通り付近は工場群が密集しており、都内から移転したと思われる工場の棟が幾つかある。

綾瀬川沿いに環状七号線の道路に抜ける道の混雑ぶりは一級国道並である。

かつての田園風景は工業団地に取って代わり、辺りの田畑を工業用地に変えただけではなく、河川を殺して人々の心に荒廃の風を吹き込むのである。

これまで23区の住民が改善してきた公害問題をここでは新たに発生させようとしているのである。

こうした乱雑な街造りからの脱却する転機を造り出す方法は何か、その課題を生み出す調査結果と成ってしまった。

医療環境

草加市立病院は新田駅付近にあり、埼玉草加病院は谷塚駅付近にある。いずれも駅前からの交通手段はタクシーか自転車に限定される。

現在、彼女は草加駅から徒歩で通勤している。

その理由は1台のバスが往復しているような非常にバスの本数の少ない路線であり、徒歩の方が効率良い事にあると推定される。

草加駅付近にも森田医院、長い産婦人科、吉川医院等があるが、ここでは総合病院等に対する考察に限定する必要から敢えて捨象する事にした。

家族の一人が長期入院する事態に直面した時に、彼女と他の家族の生活は大きく変化せざるを得ないのである。

現在、完全看護の病院が多くなったが小児の付き添いは勿論必要であるし、成人であっても身の回りの洗濯物や細々とした物の処理に家族の援助が必要な場合が多いのである。

何よりも、病人にとって家族の面会が最も心強い支えとなる事は論を待たないであろう。

こうした面会の機会を作り出す為には彼女の仕事場と住居を結ぶ線の途中に総合病院等が存在する事が望ましいのである。

今回想定した癌等の疾患における長期入院という条件で、患者にとっては医療機間の専門性が主な関心事となるのである。

この事に関しては最後の総括論の章で医師の卒後教育の状況と合せて概括的な状況として触れてゆくつもりである。

日々の食生活ではバランスのとれた食事を心がけ、相当な医学知識を持っている彼女がこうした事態に直面した時、何の様に対処するのかといった事が、この章の主題の一つとなるのである。

回答者は町並みの荒廃にも関わらずリベラルな思想と豊かな感性の持ち主である。

彼女はこうした事態に直面した場合に日々の買い物といった生活、そうした常民としての生活を破産させる事も無く、頻繁に患者を見舞う事が予想される。

その結果、草加市立病院が新田駅付近にあり、埼玉草加病院は谷塚駅付近にある事から、病院からの交通手段はタクシー利用か、駅まで戻り再度鉄道を利用するかの選択が迫られるのである。

また、地形的に平坦な土地であり河川等による迂回も甚だしくない事から自転車の利用も不可能ではない。

しかし、辺りは閑散とした所も多く女性の夜間走行は危険を伴うと思われる。

何れの交通手段を利用するにせよ、通勤時間が約 1時間という彼女に一層の疲労と忍耐を強いる事になるであろう。

この章では家族の一員が長期入院をした時を設定し、個々の具体的事例に則して解析する事になる。

この結果、患者と家族を抱えて働き続ける個人の視点から医療環境と医学の問題を明らかにする事となる。

踏査対象の選定に当って大人2人の家族構成を含む資料は対象外とした。

当該エリアに他の妥当な資料が見当たらない際には対象とした。

その理由は考察に当っての要素が少なすぎるからである。

やむを得ず踏査対象とした時は回答者の性格等の分析を軸とした考察となるが、面談等を含まないこの資料だけでは不十分である。

従って、これから展開する事例はアンケートの範囲で架空の性格や生活そして思想信条を創り上げたものであり、実在する人物や家族とは無関係である事をお断りする。

上記の内容は1991年に現地踏査した時の印象をまとめたものである。

現在は駅前にビルが建ち並んでいる。中心街を少し離れるとこの当時の面影が残っている。

次のエリアから始まる都市東京23区内の写真は白黒写真は10数年前のものであり、カラー写真は近年に撮ったものである。

比較検討の資料として10年来保存していたものであり、最新の映像は近年にその機会に恵まれ撮影したものである。

近年は観察学として学術的な環境も発達して、考察の一助となっている。