付近の駅

1991

東武伊勢崎線

向島

都営バス

里22

百花園

2006

京成押上線

押上

京成曳舟

都営浅草線

押上

東武伊勢佐木線

業平橋

曳舟

東武亀戸線

曳舟

都営バス

墨38

向島3丁目

押上2丁目

錦37

押上1丁目

草39

向島2丁目

向島5丁目

業10

言問橋

出身地

略

性別

女

年齢

40代

家族構成

大人2人

子供0人

居住

略

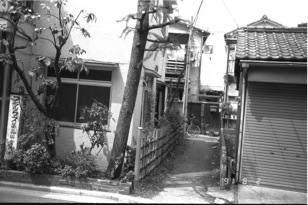

付近の家並

1991

木造建切妻造

寄棟造

2002

鉄骨筋造高層住宅

鉄筋造3階建

鉄骨造2階建

木造建切妻造

付近の河川

隅田川

北十間川

旧中川

荒川

1991

付近の総合病院

賛育会賛育会病院 東京都立墨東病院

2005

付近の病院

中林病院

白髭橋病院

都立リハビリテーション病院

梶原病院

墨田中央病院

高石胃腸病院

向島病院

中村病院

厚生病院

都立墨東病院

賛育会病院

健生堂病院

住居

墨田区向島4丁目

GPS

N35°43′22″

E139°49′13″

居住環境

1991 下町である。家並のほとんどは町工場であり、小道は入り組んでいる。

昔の田んぼの農道や畦道がそのまま脇道となった感じである。 農道はやがて生活道路となり、通り抜ける車は付近の車が中心のようである。

畦道であったと思われる所は家々が庇と庇を連ね合わせている。 かつては畦道であったと思われる径を抜けると、錆の浮いた赤茶けたトタン塀があった。

この街に住む人々の所得水準と生きざまを推し量ることができた。

あたかも、それは戦後の復興期から完全に脱し切れていない街がここにある事を示している。 一部には中級住宅街という場所もあったが、古い普通住宅の方が多いようである。

しかし、街の雰囲気は活き活きとしており、人々が日々の生活に追われながらも意欲的に生きているようすが窺えた。 この街の変容は、日本の産業構造の特徴といわれる親会社と下受けあるいは孫受けの二重、三重構造の変化に同調している。

さらに、そこで働く人々の所得水準に同調していると思われる。 所得の変化を街の変容における基本的要因として一般化すると、都市に住む住民が街にどのように関わるかが基軸となる。

その街の基幹産業の興隆は、街の変容において非常に重要な要因となるのである。

2002

病院と薬局は充実している。診療科目はリハビリ科やリュウマチ科が多い。老人世帯が多い事を裏付けている。

ほとんど変わらない街並の地域と高層化が進められている地域がある。

街はこれからも高層化されてゆくだろう。それに伴い、この地域の世帯構成も変化してゆくであろう。

駅前を中心に街の景観は徐々に変化してきた。今後もこの傾向は続くのであろうか。

人知を尽くした総合開発の街並の多くは猥雑さの余地を無くした無機質な雰囲気である。

それと対照的に、駅前からのミニ開発は法人あるいは個人の利益社会関係の側面を反映したものと成らざるを得ない。

その結果、どこか人間臭いものを残しながらも地域共同体は形成されない傾向を生成している。

2007

2回目の撮影を行ってから既に5年の歳月が経っている。今、この街はどう変化を遂げているのだろうか。

震災の時は液状化現象が心配される地域である。川の手の街として山の手と対比される事の多い街並である。

高台の台地の多くは大名屋敷などに占められていた。川の手は その台地の根の周辺に位置する。そこは江戸時代から庶民の街として発展してきた。

庶民とよばれる事もある勤労者が人口のほとんどを占める現代に於いて、東京の街の土地利用状況は江戸時代とどれほどの変化あるのか。

医療環境

1991 家族構成は本人と夫の2人暮らしである。総合病院までの行程は次のようになる。

東武伊勢崎線の東向島駅から徒歩となり、曳舟駅で東部亀戸線に乗り亀戸駅下車する。

あるいは里22のバスで亀戸駅で降りて亀戸駅まで行かなければならない。

その後は約1キロメートル程の道のりを徒歩で行く必要がある。 彼女は医学的知識には関心が少ない。食生活も偏食傾向がある。

思想的にはリベラルであるが、他面、実生活は保守的な傾向もある。 夫が長期入院する事態が生じた場合、彼女の実生活に大きな変動は無いと考えられる。

しかし、アンケート内容から、精神面での支えは必要となると思われる。 この付近は住宅が極めて密集している。住環境の面に於いて、彼女は病院を訪問して帰宅する際の安全が確保されている。

2002

一般人の総合病院指向は相変わらずである。しかし。多くの病院は軸となる診療科と関連する診療科を表示する事により専門性を強調している。

医院の多くは家庭医として初期診療と検査設備や治療設備に応じた治療を担う事が多い。

必要に応じて、そうした専門病院やいわゆる総合病院を紹介する事とされている。

多くの専門病院において、紹介の無い初診者は紹介料相当を徴収されるのである。

こうした医療体制の制約により、最初から総合病院を訪れるひとは減る傾向にあるといわれている。

しかし、多くの初診者はいわゆる総合病院の利便性と専門性に期待している。

患者にとって専門病院の拡散傾向は、難解な病因の確定診断に至る過程が拡散する事に等しい。

患者にとって、この過程は検査診断の段階における障害とならない。

治療を開始した時点から当該病院の利便性などが問題となる。高齢者は多くの疾患を抱えているのが常である。

患者の側から、どこかひとつの病院においてこうした状況を申し出ない限り、多くの専門病院を訪ねる事となる。

2007

入院する事態を迎えた患者の治療方針を決定する検討会はいわゆる総合病院と専門病院で違ってくる。

特に、多くの専門病院を日毎に渡り歩かざる終えない患者を対象とした場合、専門病院のカンファレンスの有り様も変わらざるを得ないのである。

患者の病状の総合判断をするための診療記録や投薬結果の記録等々の患者情報の収集がある。

検討会のメンバー構成という人的要素による評価の差異をなくすための方法を確立しなければならないのである。

必要に応じて、他の病院の専門医を検討会へ招請する必要性も視野に入れなければならないだろう。